Ordine e disordine nel sistema famigliare

Il rispetto degli ordini famigliari come chiave per il benessere personale

Chi è fuori posto all’interno del sistema famigliare è fuori posto anche dentro se stesso.

Se in una famiglia gli ordini interni vengono rispettati, questo porta benessere a ciascun membro oltre che all’intera famiglia.

Gli ordini interni alla famiglia sono delle regole naturali che se rispettate permettono al sistema di stare bene. Di essere in equilibrio e di crescere. Formulate da Bert Hellinger, queste regole si sono in realtà costituite attraverso la storia della società umana. Gli studi di antropologia hanno portato a scoprire che, una volta formatesi all’interno dei clan, gli ordini hanno reso quei clan stabili e rigogliosi: con esse i rapporti fra i membri hanno funzionato meglio e quindi si sono sviluppati e tramandati nel corso della storia dei gruppi umani.

Tali ordini sono:

1. APPARTENENZA

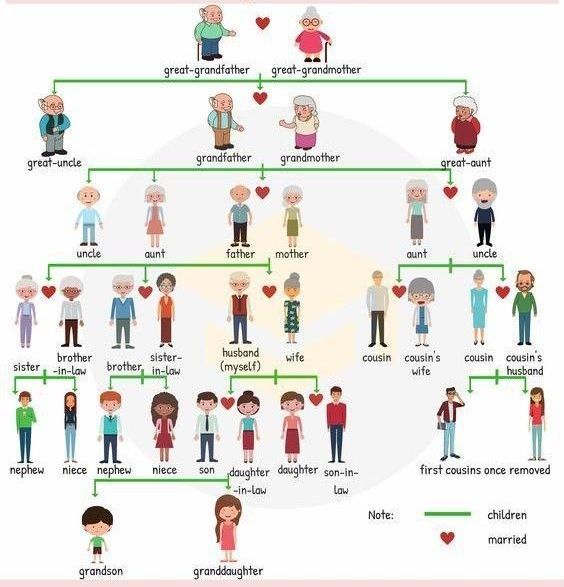

Il concetto di appartenenza è collegato al tipo di sistema. Se si tratta della famiglia, a questo sistema appartengono tutti i membri della famiglia stessa per diverse generazioni. I genitori, incluso i partner precedenti: mogli, mariti, fidanzati o persone amate al di fuori del matrimonio e figli di queste unioni se ce ne sono stati. I figli, incluso gli aborti e i bambini nati morti o dati in adozione, incluso un gemello separato fin dalla gravidanza e fratelli e sorelle acquisiti da relazioni precedenti o adottati. I nonni, inclusi i loro partner precedenti – come per i genitori. Gli zii, soprattutto i fratelli dei genitori, tra i quali il legame è forte. I bisnonni e tutti gli avi, anche molto molto indietro nel tempo. Oltre ai membri della famiglia appartengono al sistema anche altre persone che vi sono entrati in modo incisivo: chi ha salvato la vita a un membro della famiglia; chi ha tolto la vita a un membro della famiglia o ad essa abbia recato gravi danni; coloro della cui morte o gravi danni recati è stato responsabile un membro della famiglia; persone che hanno in qualche modo fatto del bene alla famiglia.

Il concetto di appartenenza è fondamentale e implica che chi appartiene non può essere escluso. Se qualcuno viene escluso, il sistema famigliare tenderà a reincluderlo in modo surrogatorio: un membro del sistema si farà consapevolmente o inconsapevolmente carico di questa esclusione, prendendo il posto e svolgendo il ruolo dell’escluso. Il particolare legame tra la persona esclusa o dimenticata e un membro del sistema familiare che le si sostituisce si definisce “irretimento”.

L’IRRETIMENTO è qualcosa che limita la libertà: la rete familiare “tiene prigioniero” un membro della famiglia, senza che ne abbia coscienza. Quando una persona è “irretita”, vive al posto di un altro portando avanti il piano di vita di un altro e rinunciando al proprio. Irretimento dunque è identificazione col destino e con l’identità di una persona esclusa dal sistema di appartenenza. Si manifesta con il sentirsi trattenuti, bloccati, nell’impossibilità di muoversi liberamente, spontaneamente.

Il concetto di ESCLUSIONE può riguardare anche il rifiuto di situazioni dolorose, l’incapacità di accettare il male e di trasformarlo. Può riguardare parti di sé dimenticate, mal sopportate dal giudice interno, a cui non si dà dignità, disprezzate, non ascoltate. Emozioni, desideri, convinzioni, malattie, che non si vogliono e contro cui “si combatte”.

2. GERARCHIA.

Il concetto di gerarchia all’interno dei sistemi è legato al fattore temporale ed è un principio fondamentalmente molto semplice: c’è chi arriva prima e chi arriva dopo. Il tempo stabilisce all’interno della famiglia una gerarchia naturale: i genitori vengono prima dei loro figli, il primogenito viene prima dei suoi fratelli, il primo marito/moglie viene prima del secondo... Questo è un ordine che va rispettato. Nei sistemi in cui questo ordine non viene rispettato, accade spesso che colui che è venuto dopo (ad esempio un figlio) si assuma delle responsabilità che appartengono a qualcuno che è venuto prima (un fratello maggiore, un genitore, un nonno...). E con ciò si mette fuori posto, crea dis-ordine. Stare al proprio posto ha a che fare con questioni fondamentali per il benessere delle persone: l’autorealizzazione personale, la soddisfazione dei propri bisogni, il rispetto, il poter ricevere. Stare al proprio posto, inoltre, mette un limite alla nostra responsabilità. Un limite che libera dal sovraccarico e delimita i compiti rendendo in tal modo più forti ed efficaci. Ad esempio un bambino che prende la posizione di qualcun altro in famiglia porta un carico che non gli appartiene, si assume responsabilità che non gli competono, più grandi di lui, che lo costringono in una situazione in cui non può essere se stesso, un bambino, e lo mette in una posizione in cui non può ricevere. Un bambino che vive questo disordine sviluppa critica, rabbia e mancanza di rispetto per i genitori o, in altri contesti sociali, per il superiore.

3. EQUILIBRIO fra DARE e RICEVERE

L’equilibrio tra dare e ricevere crea armonia in una relazione d’amore, d’amicizia o parentale. Per lo più chi riceve troppo si sente fortemente in debito, tanto da provare disagio, il che può comportare anche la rottura della relazione. Questo equilibrio è un tipo di ordine che va rispettato nei rapporti tra pari. Esso non vale infatti per esempio nel caso di genitori e figli. In questo caso i genitori danno, i figli ricevono. I figli restituiranno, ma non ai genitori, alla vita: mettendo al mondo altri figli, facendo progetti, creando, vivendo…

Un’eccezione riguarda i fratelli: i fratelli sono dei pari, ma sono dei pari un po’ speciali perché per loro vale la gerarchia temporale: il più piccolo riceve dai fratelli maggiori. La sequenza temporale prevede diritti e doveri diversi. Per esempio il più piccolo da un lato riceve dai fratelli, ma allo stesso tempo non ha autorità su di loro.

Bert Hellinger, Riconoscere ciò che è, ed. Feltrinelli 2013

Bert Hellinger, L’evoluzione delle costellazioni familiari. Dagli ordini dell'amore alle costellazioni familiari spirituali, ed. Tecniche Nuove , 2011

Bertold Ulsamer Senza radici non si vola. La terapia sistemica di Bert Hellinger, ed. Crisalide 2001